我が家ネタ 屋敷再生プロジェクト【上雪隠保存修理工事】

上雪隠保存修理工事は、2022年から始まり2025年3月に完成しておりますが、工事の記録ブログが途中で止まっておりましたので、記録と記憶を辿りながら続きを書こうと思います。

前回は(といっても2024年7月の記事) 建前までのことを書きましたので

今回は瓦屋根工事(施工時期は2023年3月頃)について纏めたいと思います。

おさらいとして、

上雪隠の修理前はこのような状態でした。。。

2022.9.18

この状態から

解体工事→基礎工事→軸組の建て直し→屋根野地板の全面やり替えまでやりましたので次は瓦工事です。

我が家の屋敷再生はまだ続く~海野宿「扇屋」上雪隠保存修理工事

基礎工事の記事はこちら↓

上雪隠 保存修理工事~シュミットハンマー

軸組の建て直し&野地板やり替えの記事はこちら↓

古材の建前~土台のひかり付けから

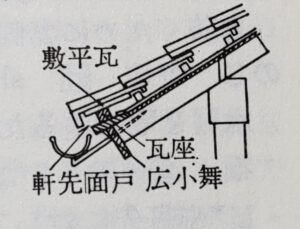

■軒先面戸

上の画像は面戸瓦(唐草台)が軒先に並べられているところです。

上の画像は面戸瓦(唐草台)が軒先に並べられているところです。

面戸瓦(唐草台)

私共が設計や施工をする建物では軒先面戸部分に必ず面戸瓦(唐草台)を使うように瓦屋さんにお願いしますが、

ここ長野県の東信地域、上田周辺では、軒先瓦の裏側に面戸の代わりに鉄板を差し込むという簡易的な方法を採られることが多いです。。。

東信地域によく見られる鉄板を使う手法

保存修理工事でこのような鉄板を使う簡易的なやり方でよいのか?と疑問に思うこともあり、

(軒先面戸については設計図書にも仕様書にも記載はない)

私達の判断で面戸瓦を使うやり方で雀口を塞いでいます!

軒先面戸(のきさきめんど)

軒瓦と広小舞または裏甲との間に出来る空隙。

この部分に雀が巣を作ることがあるので「雀口」ともいう。

一般に漆喰などを詰めてここを塞ぎ、これを面戸漆喰という。

(『建築大辞典』彰国社 1986年)

■鎌軒瓦

軒先瓦は模様入り鎌軒瓦です。

合端を一枚一枚合わせる作業をしてから軒先に並べるというとても手間のかかる軒先瓦です。

合端作業のために作られた台です。

合端作業のために作られた台です。

軒先瓦の全てを1枚1枚、カットしたり削ったり面取り等をして合わせます。

軒先瓦の全てを1枚1枚、カットしたり削ったり面取り等をして合わせます。

いわゆる万十瓦にはこの手間が要らないので施工は早く安く済みますが、鎌軒瓦はそうはいきませんです。

古瓦 上雪隠 鎌軒瓦(蔦唐草文様)

新品 模様入り軒鎌瓦

■いぶし瓦

下ろした古瓦です。

再利用できるものは再利用したかったのですが、、、工期と予算の関係で叶いませんでした。

新品のいぶし瓦 切落し桟瓦です。

新品のいぶし瓦 切落し桟瓦です。

昔っぽくするために、これも敢えて(私達の判断で)切落しにしています。

■棟瓦

解体時の状況です。

台熨斗1段と、天熨斗1段、あとは角桟雁振瓦(冠瓦)という構成。

簡素な棟です。

葺き替え工事中

昔の形状に近づけるために、熨斗積みを 透し積み にしています。

■鬼瓦

既存の鬼瓦です。再利用します。

既存の鬼瓦です。再利用します。

こちらは新しい鬼瓦です。

こちらは新しい鬼瓦です。

既存の鬼瓦に近いデザインのものを選んでもらっています。

■瓦屋根完成

before

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

after

いかがでしょう。

切落の桟瓦、棟の透し積み等、昔の瓦屋根のように感じてもらえますでしょうか。

どことなく瓦がシャキっとしてハンサムだと思いませんか(笑)